Historie des Stöckter Nothafens:

Laut den historischen Unterlagen des Landesarchives Hannover wurde der Stöckter Nothafen als einer von seinerzeit drei Binnenothäfen im Jahre 1817 geplant und projektiert. Im August 1822 wurde der Stöckter Nothafen in seiner ursprünglichen Größe gebaut. Sowohl der Nothafen Over, der Nothafen Bullenhausen und der letzte noch bestehende Stöckter Nothafen sollte den Handelsschiffen der Lüneburger Schifffahrtassekuranz Schutz sowohl vor den Gezeiten als auch gegen Eisgang und generell in Havariefällen bieten.

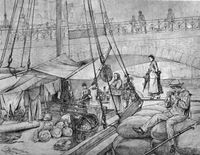

Durch die Lüneburger Schifffahrtassekuranz wurde der Warenverkehr für Obstanbau, Salz sowie andere Rohstoffe u. Güter zwischen Lüneburg und der Hansestadt Hamburg bedient. Dies wurde seinerzeit mit sog. Ewern realisiert.

Bei dem Stöckter Nothafen handelt es sich um einen künstlich angelegten Seitenarm der Bundeswasserstraße Ilmenau mit einem Hafenbecken am Ende. Die nothafentypische "Tropfenform" hat die Abmessungen von ca. 120 Meter Länge und 20-30 Meter Breite. Die ursprüngliche Variante des projektierten Nothafens war noch größer. Die Ursprungsmaße des Nothafens waren Folgende: Ausgrabung + Erweiterung 21.625 Fuß² oder 84 Ruthen für 12 Schiffe 80 Fuß lang und das Bollwerk (Spundwand) 737 Fuß lang und bis 6 1/2 Fuß hoch, Bollwerkpfähle (Dalben) 13 Fuß 8/9 Zoll, kleine Pfähle 5 Fuß lang 8/9 Zoll. Entsprechend erstreckte sich die ursprüngliche große Variante bis zum Deich mit 6.591,30 m².

Nachdem der Stöckter Nothafen durch die wechselnden Routen der Schifffahrt und den Fortschritt im Transportwesen nicht mehr als solcher benötigt wurde, hat die Lüneburger Schifffahrtassekuranz diesen wieder an das hoheitliche Amt Lüneburg zurückgegeben, welches den Nothafen samt umliegenden Grund und Boden an einen Privatmann, seiner Zeit einem Friseurmeister, verkaufte. Dieser nutzte das Hafenbecken als Schiffsliegeplatz und versuchte den Nothafen zu erhalten. Um 1973 wurde das Hafenbecken letztmals von Schlick, Verlandung und Versandung durch Ausbaggerung befreit. Laut damaliger Absprachen mit den Nachbarn wurde der Schlick zur Aufschüttung der umliegenden Flächen genutzt, um Überschwemmungen durch Tidenhub zu verhindern.

Durch die Widmung/Aufnahme in den Denkmalschutz ist der Stöckter Nothafen unter der Objekt ID 26966269 im niedersächsischen Denkmalkataster als geschichtlich und städtebauliches Einzeldenkmal gem. § 3 (2) NDSchG gelistet, was den letzten Binnennothafen zu einem Kultur - und Baudenkmal macht. Recherchen haben ergeben, dass es sich bei dem Stöckter Nothafen um den wahrscheinlich letzten Binnennothafen Norddeutschlands, wenn nicht sogar gesamt Deutschlands handelt. Weiterführende Recherchen und Ausarbeitungen der historischen und gegenwärtigen Daten werden derzeit in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen, u.a. dem Landesamt für Denkmalpflege in Niedersachsen, angestrebt, um feststellen zu können, ob es sich bei dem Stöckter Nothafen um den letzten Binnennothafen seiner Art handeln könnte.

Die allgemeine Geschichte der Nothäfen resultiert aus der bereits frühen Entwicklung der Seefahrt und generell der Schifffahrt. Der ursprüngliche Gedanke war es, allen sich auf dem Wasser befindlichen Personen zu ermöglichen, im Notfall, z.B. aufgrund Havarie oder Ähnlichem, einen geschützten Ort (Hafen) anlaufen zu können, um dort Schutz zu suchen und ggf. Verletzte versorgen und Schäden reparieren zu können. Verschiedene Länder haben in bilateralen Verträgen sogenannte Notstands-Klauseln, in denen die gegenseitige Hilfe bei Seenot, Grundberührung und Schiffbruch etc. zugesichert wird. Jedoch können die Staaten mit dem Verweis auf die Gefährdung ihrer Meeresumwelt die Einfahrt in ihre Gewässer und Nothäfen verweigern. Sowohl die Internationale Seeschifffahrtsorganisation als auch die Europäische Union haben Richtlinien und Vorschriften über die Passage beschädigter und in Seenot geratener Schiffe aufgestellt. Dies bedeutet, dass politisch- und herkunftsunabhängig jeder sich in Not befindliche Kapitän eines Schiffes weltweit einen Nothafen im Falle einer Havarie u.ä anlaufen kann, um im schlimmsten Fall Menschenleben zu retten und größere Schäden zu vermeiden.

Quelle und Bildrechte: Christian - Wilhelm Allers - Buch "Hamburger Bilder" von C.W. Allers (Ewer um 1887)